中國網/中國發展門戶網訊 (記者 王振紅)最佳麗間四月天!春和景明時節,記者走進自然年夜氧吧——位于粵港澳年夜灣區西真個廣東省肇慶市鼎湖山。翻開世界植被圖,沿著地球的北回歸線環繞一周,目之所及多是寸草不生的戈壁、貧瘠的荒涼以及無邊的陸地,而在中國華南地區,卻有一片茂盛的叢林。鼎湖山,就處在這片綠色林海的東南角——珠江三角洲之上。在城市化發展日益加快的珠三角地區,唯有這里保留著具有 400 多年保護歷史的地帶性叢林植被——南亞熱帶常綠闊葉林及其豐富的生物多樣性,在地球上絕無僅有,被譽為“生物寶庫”與“物種基因庫”,因位于北回歸線四周,鼎湖山又被科學家譽為“北回歸戈壁帶上的綠色明珠”。

圖為“北回歸戈壁帶上的綠色明珠”鼎湖山。中國網 王振紅攝

研討叢林植被的平臺,鄉土物種的基因庫

鼎湖山國家級天然保護區是中國第一個天然保護區,也是獨一隸屬中國科學院治理的天然保護區,由中國科學院華南植物研討所(中國科學院華南植物園前身)創建于1956年,是首批參加“世界生物圈保護區網絡”的三家成員之一,重要保護對象為南亞熱帶地帶性叢林植被類型——季風常綠闊葉林及其野生生物物種。此外,還保留有針闊葉混交林等其他7種叢林植被類型,為科學研討叢林植被的演替供給了自然試驗平臺。

圖為“北回歸戈壁帶上的綠色明珠”鼎湖山。謝震霖 攝

鼎湖山的叢林覆蓋率長期堅持在98%擺佈,這里就像一座包養網 花圃年夜天然博物館,從開荒拓土的針葉林,到現今面積最年夜的針闊葉混交林,再到陳舊的頂極地帶性植被——南亞熱帶常綠闊葉林,是時間帶來的叢林演替;從溪流兩岸濕潤的河岸林,經過具有熱帶雨林風情的溝谷雨林,再到山頂低矮的灌草叢植被,是隨海拔高度分歧而呈現的植被帶譜。鼎湖山的植被因地形、氣候、水文、泥土,以及人類干擾水平的分歧而呈現出豐富的多樣性,也為各種各樣的生物供給棲居家園。

鼎湖山保護區記錄有高級植物2291種(此中野生高級植物1948種),有獸類43種、鳥類277種、匍匐類59種、兩棲類23種;有年夜型真菌836種、魚類25種、已包養網鑒定的昆蟲996種。此中,有格木、土沉噴鼻、桫欏等 68 種國家重點保護野生植物,以及白鷴、小靈貓、中華穿山甲等 73種國家重點保護野生動物。對科學家來說,這里還是眾多新物種的發現地。自1861年第一個形式物種盾果草發現以來,以在鼎湖山采集的形式標本定名的物種達 202 種,共發現有新物種57種、新記錄種300余種,均勻每平方公里地盤上就有 17.8種新物種誕生,有44個物種以“鼎湖”定名,如鼎湖后蕊苣苔、鼎湖耳草等,是當之無愧的“生包養網物搖籃”。

“天空位一體化”監測,碳匯之旅

叢林是宏大的碳庫,具有接收二氧化碳的感化,科學家通過預算叢林碳儲量,為評估叢林生態系統在減緩全球氣候變化中的宏大貢獻供給了科學依據。在中國,用于科學家評估叢林的碳儲量的樣地超過7800個,鼎湖山的樣地就在此中。

圖為鼎湖山年夜樣地。中國網 王振紅攝

1978年中國科學院華南植物研討所樹立中國科學院鼎湖山叢林生態系統定位觀測研討站(以下簡稱“鼎湖山站”),1999年景為首批國家野內科學觀測研討試點站。2006年鼎湖山站研討團隊發現林齡超過400年的成熟叢林的泥土依然具有較強的碳匯效能,無力沖擊了“成熟叢林是‘零碳匯’”的傳統觀念,是生態理論的一次嚴重衝破,為研討碳循環供給了全新的理論路徑,從另一個角度證明了保護成熟叢林對于維持全球生態均衡的主要性。

碳排放權遭到國際社會高度關注,團隊成員近20年投進所有的氣力進行陸表生態系統固碳研討,鼎湖山站站長、研討員劉菊秀表現,“這些年基于叢林植被地上部門和碳酸鹽巖地表水的預算,發現我國陸表固碳才能被低估約50%;受季風氣候感化,我國陸表固碳具有特別規律;我國陸表固碳受區域環境變化影響較年夜。”

圖為季風常綠闊葉林測流堰。中國網 王振紅攝

據劉菊秀介紹,鼎湖山站順次建成了氮沉降添加實驗樣地、酸沉降添加實驗樣地、叢林生態系統移位實驗樣地等野外長期定位監測研討平臺。今朝正在打造“天-空-塔-地-井一體化”立體觀測平臺,建設具備“天空位一體化”立體監測才能的生態質量綜合監測站,構建開放共享的叢林生態監測研討平臺。她表現,基于華南立體碳匯監測系統的建設,將實現站點地表數據、氣象數據、衛星遙感數據相結合,構建調查-觀測-模擬的碳匯研討系統,服務國家“雙碳”目標。

圖為鼎湖山站碳通量觀測塔。供圖:鼎湖山站

踐行效能區劃理念,綠水青山就是金山銀山

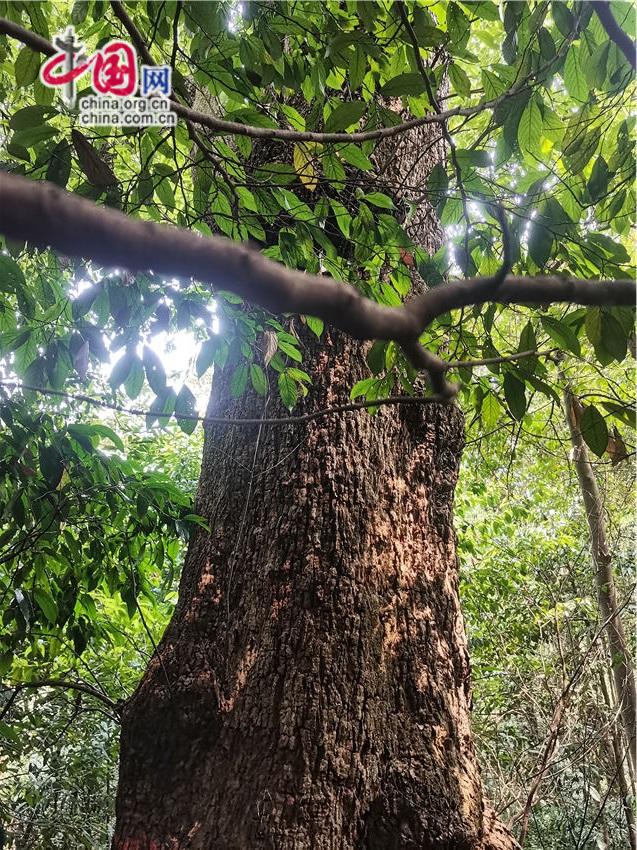

鼎湖山保護區面積由建設之初的1900多畝增添到現在的3300多畝,增長超70%。幾十年如一日扎根在年夜山之中的鼎湖山治理局原局長、研討員黃忠良表現,“作為全國第一個天然保護區,這里率先摸索出‘普通保護區’和‘焦點保護區’的分區治理形式,踐行效能區劃理念。”在鼎湖山叢林中,仍存在有”活化石“之稱的桫欏,許多400多年的古樹仍然挺立。

70年的摸索中,從植樹造林到植被群落的系統恢復,從治理點建設到點控面管護體系的搭建,從人工巡護到無線監控系統的完美,從林區防火線建設到全區覆蓋的生物防火林帶,從一村一戶的保護宣包養傳到社區“護林公約”等聯防聯控機制……一代又一代鼎湖隱士戰勝重重困難,依附堅定信心和科學手腕,勝利地保護了鼎湖山的綠水青山。

圖為桫欏。謝震霖 攝

綠水青山就是金包養網山銀山。鼎湖山優質的水資源催生了處所飲用水產業的發展,今朝飲用水產業已成為鼎湖區的支柱產業之一,年產值在3.5億元擺佈。鼎湖山保護區傑出的天然生態環境每年吸引游客量100萬余人次,此中2024年游客量達創記錄的277萬人次,同比增長87%。龐年夜的游客群體帶動了處所在食、住、行、游、購、娛六大體素的經濟發展。

陳舊的鼎湖山叢林不僅庇佑著一方水土和國民,還為全球生態環境管理和植物保護貢獻了中國聰明和中國計劃。

圖為錐栗古樹。中國網 王振紅攝

發佈留言